Программа «Оргздрав 2025»

Панельная дискуссия

Еще никогда здравоохранение не сталкивалось с таким стремительным и мощным влиянием технологий, как в случае с ИИ. С начала 2000-х гг., когда появились модели на основе глубокого обучения и к индустрии подключились ИТ-гиганты, развитие ИИ в медицине получило ускорение. В конце 2022 г., после выхода большой генеративной модели ChatGPT, интерес к ИИ, можно сказать, охватил практически всех. Сегодня в РФ для медицинского применения зарегистрировано 39 изделий на основе ИИ, в США – уже более тысячи. Даже российским губернаторам поставлен индикатор - внедрить в медицину не менее 3 сервисов на основе ИИ. Но к триумфальному шествию ИИ-технологий в здравоохранении, подталкиваемом разработчиками этих систем, все чаще возникают вопросы.

Действительно ли машины на основе ИИ могут быть умнее среднестатистического врача и повышать эффективность оказания медицинской помощи? Есть ли риски, что ИИ может заменить врачей? Готово ли региональное здравоохранение и медицинское сообщество к внедрению ИИ-решений? Известно ли, в каких сферах медицины ИИ приносит реальную пользу и есть ли этому доказательства? Как организовать контроль над ИИ-сервисами и быть уверенным, что они сохранят свою заявленную эффективность и безопасность? Успевают ли врачи контролировать подсказки ИИ или полагаются на них бесконтрольно? Не является вся шумиха вокруг ИИ следствием мощной маркетинговой компании ИТ-гигантов?

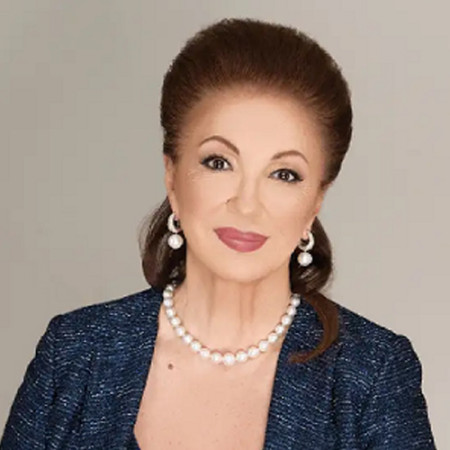

Модератор

Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор телеканала "Доктор", соучредитель благотворительного фонда "Помогаем нашим"

Выступающие

Успехи во внедрении ИИ в РФ, вызовы на этом пути

Ваньков Вадим Валерьевич, заместитель министра здравоохранения РФ

Личный опыт использования ИИ-решений на практике, действительно ли они облегчают работу врача. Рекомендации специалистам.

Синицын Валентин Евгеньевич, президент Российского общества рентгенологов и радиологов, заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий отделом лучевой диагностики МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н., проф.

Принципы регистрации, контроля качества и безопасности ИИ-решений в здравоохранении

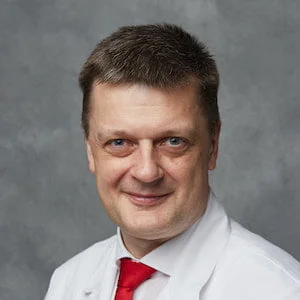

Иванов Игорь Владимирович, генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора, д.м.н.

Опыт Башкирии во внедрении ИИ-решений в практику. Как надо готовить систему здравоохранения к цифровизации и внедрению ИИ.

Еникеева Динара Раисовна, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, к.м.н.

Опыт Республики Чувашии в цифровизации здравоохранения. Роль регионального Минздрава

Степанов Владимир Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики

Как ускорить внедрение ИИ решений в российское здравоохранение. Перспективы генеративных моделей в здравоохранении.

Жданов Сергей Вячеславович, управляющий директор – директор Центра индустрии здоровья Сбербанка

Предсказательные ИИ-решения. Как производители и медицинские организации отслеживают эффективность и безопасность этих моделей?

Гусев Александр Владимирович, директор по развитию бизнеса Webiomed, эксперт по искусственному интеллекту ЦНИИОИЗ Минздрава России, к.т.н.

Применение современных информационных технологий для решения задач анализа биомедицинских данных с использованием методов искусственного интеллекта

Карпулевич Евгений Андреевич, к. физ.-мат. наук, руководитель направления биоинформатики Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН)

Панельная дискуссия

Согласно опросам, почти 80% врачей слышали и знают, что такое ИИ, но, как выяснилось, большинство медицинских работников не представляют, как работают генеративные модели ИИ и чем они отличаются от простых моделей, которые дают ответы только в определенной области (например, расшифровка рентгеновских снимков). Большие языковые модели (Large language models – LLM) – это машины, которые в ответ на любой запрос генерируют ответ. К ним относятся ChatGPT от OpenAI, DeepSeek от китайских разработчиков, GPT5 от Яндекса, GigaChat от Сбербанка. Их возможности на первый взгляд необозримы: они могут не просто отредактировать, но и написать книгу, научную статью, сформировать презентацию и программный код, придумать мелодию. Если дообучить эти модели на медицинских данных, то цены им не будет. Они могут в ответ на данные обследования пациента (анамнез, результаты лабораторной и визуальной диагностики) выдать наиболее вероятный диагноз. Но все ли так радужно?

Приведет ли внедрение LLM к деградации клинического мышления и творческих способностей человека? Может ли LLM продуцировать новые знания? Может ли служить среднестатистический ответ большой языковой модели диагнозом “veritas”? Каковы доказанные примеры эффективного применения LLM в медицине и других областях? Вытеснят ли LLM узко специализированные модели ИИ? Если модель обучается на данных из историй болезней, значит ли, что она реплицирует в ответах ошибки врачей?

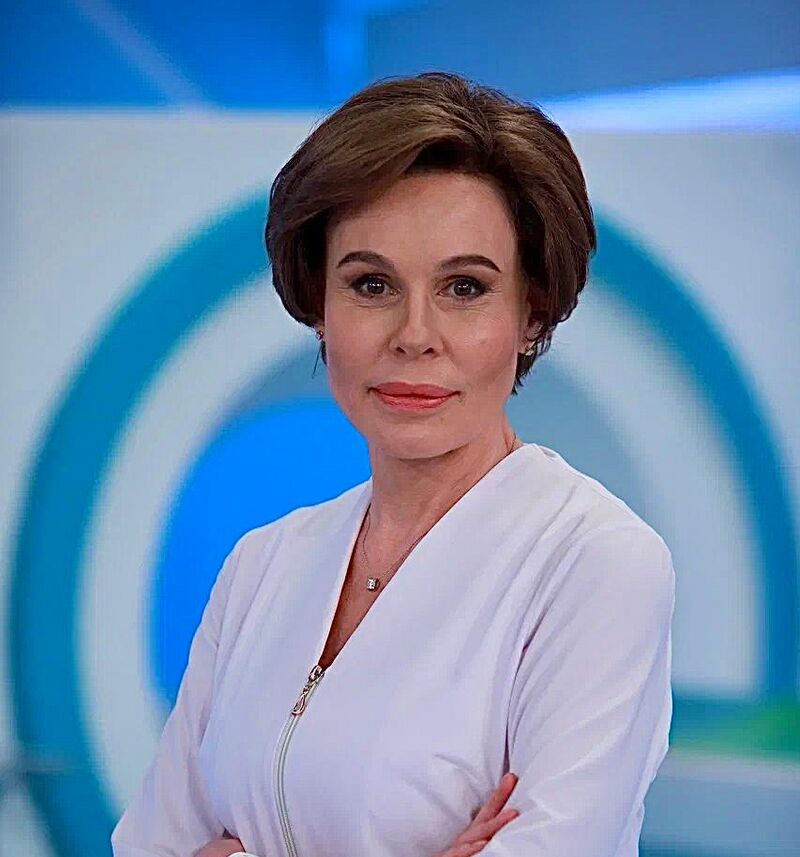

Модератор

Выступающие

Польза и риски внедрения ИИ в медицинское образование и повышение квалификации медицинских кадров

Семенова Татьяна Владимировна, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации

Как повлияет ИИ на мыслительные и творческие способности человека. Границы применения-ИИ в различных сферах

Рыжов Александр Павлович, профессор кафедры Интеллектуальных информационных технологий факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой Системы управления бизнес-процессами Школы IT-менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, д.т.н., проф.

Опыт применения генеративного ИИ в условиях многопрофильного стационара

Курапеев Дмитрий Ильич, заместитель генерального директора по ИТ и проектному управлению ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н

Сильные и слабые стороны применения генеративных ИИ в медицине

Гомболевский Виктор Александрович, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта (AIRI) Старший научный сотрудник Сеченовского университета, gредседатель совета директоров СберМедИИ, к.м.н.

Панельная дискуссия

Когда появились новые лекарства для лечения сердечно-сосудистых болезней и заболеваний органов пищеварения помощь из стационаров переместилась в амбулаторные условия, как следствие началось сокращение коечного фонда. Появление генных технологий в диагностике и лечении болезней позволило оказывать пациентам персонализированную помощь и привело к внедрению модели ценностно-ориентированного здравоохранения. Цифровые индивидуальные медицинские изделия для дистанционного слежения за состоянием больных создали возможность лечения на дому. Сегодня телемедицина за секунды преодолевает огромные расстояния и дает возможность посоветоваться с ведущими специалистами. Доступность медицинской информации в Интернете делает наших пациентов более просвещенными и создает предпосылки для самолечения. И, наконец, фантастические возможности цифровых технологий помогают врачам быстрее поставить диагноз, определить риски комплексной фармакотерапии, а ученым разрабатывать новые лекарства и ускорять появление новых знаний. Однако, в здравоохранении по-прежнему сохраняются проблемы. Растет доля пожилых людей, соответственно необходимо продлевать их активное долголетие и готовиться к наплыву пациентов в поликлиники. Молодежь все более занимается самолечением с помощью индивидуальных носимых устройств, при этом многих мужчин, как и раньше, сложно заставить пройти своевременно диспансеризацию. Новые методы диагностики стоят дорого и зачастую используются без надобности, приводя к неэффективным расходам и ненужным вмешательствам. А программы сохранения репродуктивного здоровья упираются в дефицит кадров.

Есть ли новые рецепты продления активного долголетия? Как решить проблему дефицита и выгорания врачей в амбулаторном звене? Как справиться с полипрагмазией и нерациональным назначением лекарств? Какие подходы в организации медицинской помощи исчезнут, а какие останутся с нами на долгие годы? Какими будут стационары будущего? Заменит ли врача комбинация ИИ+средний медицинский работник? Как измениться система образования в связи с появлением ИИ-технологий, потребуется ли меньше выпускников? Как справиться с растущей дороговизной новых технологий и узкой специализацией в медицине? Насколько ускорится появление новых лекарств?

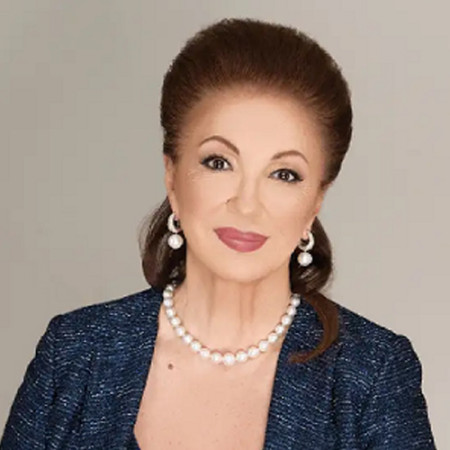

Модератор

Велданова Марина Владимировна, директор Центра развития здравоохранения, Московская школа управления Сколково, д.м.н.

Выступающие

Роль ИТ-технологий в обеспечении рациональной фармакотерапии пациентов

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, акад. РАН, проф., д.м.н.

Оплата новых технологий, включая цифровые решения, в рамках системы ОМС

Шелякин Валерий Александрович, директор ТФОМС Свердловской области, к.э.н.

Возможности ИИ в репродуктивной медицине и хирургии

Адамян Лейла Владимировна, заместитель директора по научной работе и руководитель отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ

Высокоэффективные управленческие технологии в стационарном отделении скорой медицинской помощи

Шаповаленко Татьяна Владимировна, главный врач ГБУЗ МО «Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля», д.м.н.

Критерии качества для цифровых сервисов и продуктов (ОТЗ). Барьеры и блоки при внедрении цифровых продуктов

Серяпина Юлия Валерьевна, руководитель отдела методологии информатизации здравоохранения ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России

Инновации в финансировании и организации медицинской помощи при неизлечимых хронических болезнях

Рагозин Андрей Васильевич, директор Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении, Финансовый университет при Правительстве РФ, к.м.н.

Модератор

Церемония награждения финалистов

Модератор

Машковский Евгений Владимирович, доцент кафедры медицинской педагогики РМАНПО, Руководитель направления «Медицина», Нетология, к.м.н., магистр лингвистики

Курбанисмаилов Ренат Бадрудинович, руководитель медицинского центра. Победитель трека "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России". МВА, кмн.

Выступающие

Сазанович Александр Николаевич, руководитель программы МВА «Стратегический менеджмент» РЭУ им. Г.В.Плеханова, председатель Ассоциации Директоров по развитию РФ, председатель совета директоров ГК «Стратегии устойчивого развития», бизнес-тренер, бизнес-консультант, д.т.н., профессор

Роговская Светлана Ивановна, почетный президент Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН), д.м.н.

Панельная дискуссия

Сегодня важнейший посыл Президента РФ: «Главное – это мозги кадров». Для здравоохранения это особенно актуально, поскольку от качества работы медицинских работников зависят здоровье и жизни пациентов. Качество держится на четырех столпах. Первый - эффективная подготовка будущих врачей и медицинских сестер в вузах и колледжах; второй - обеспечение медицинских работников современными знаниями; третий - наличие системы управления качеством медицинской помощи (КМП) в организациях здравоохранения и четвертый - действенная система контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В 2025 г. по инициативе Минздрава России и Государственной Думы РФ были инициированы важнейшие поправки в законодательство, улучшающие качество подготовки медицинских кадров. Их суть - отмена дистанционных форм образования, установление единых требований к реализации образовательных программ и контроль Росздравнадзором их выполнения. Минздравом России обновлены критерии качества медицинской помощи и порядок ЭКМП, изменен статус клинических рекомендаций. Каковы следующие шаги, чтобы обеспечить безопасность и качество помощи российским пациентам?

Какова статистика дефектов по результатам контроля КМП? Какова роль региональных министров и главных врачей в снижении количества дефектов? Есть ли оазисы (примеры) медицинских организаций, в которых количество дефектов минимально? В условиях постоянного обновления и увеличения объемов медицинских знаний достаточно ли клинических рекомендаций для обеспечения КМП? Что надо изменить в медицинском образовании, чтобы побудить будущего врача стремиться к регулярному получению и обновлению профессиональных знаний? Почему в медицинских организациях исчезли профессиональные медицинские библиотеки? Как повлияет цифровизация здравоохранения на систему обеспечения и контроля КМП?

Модератор

Березников Алексей Васильевич, руководитель Дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС», д.м.н

Выступающие

Роль Росздравнадзора в профилактике дефектов при оказании медицинской помощи. Рекомендации регионам

Шешко Елена Леонидовна, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Работа Государственной думы в части повышения качества медицинской помощи

Тумусов Федот Семенович, заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы

Новое в системе НМО в 2025 г. Как привить будущим врачам привычку к обновлению своих знаний

Природова Ольга Федоровна, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.

Качество медицинской помощи и патологоанатомическая служба: смена парадигм

Зайратьянц Олег Вадимович, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, главный внештатный патологоанатом Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., проф.

Динамика дефектов при оказании медицинской помощи глазами СК. Предложения по повышению качества и безопасности медицинской помощи

Спиридонов Валерий Александрович, руководитель отдела судебно-медицинских исследований судебно-экспертного центра СК РФ, д.м.н.

Интервью

Герой интервью: Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., проф., Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, заведующая кафедрой факультетской педиатрии Института материнства и детства ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет).

Модератор

Выступающие

Панельная дискуссия

Решение ключевых проблем специальности в рамках НП «Активная и продолжительная жизнь» до 2030 г.;

Как меняются потоки пациентов, с которыми сталкиваются врачи-специалисты: какие болезни и настроения превалируют среди больных сегодня;

Какие главные риски здоровью пациентов распространены в РФ и как с ними бороться;

Медицинские кадры: рецепты повышения качества подготовки студентов и уровня квалификации практикующих специалистов;

Как изменят новые методы диагностики и фармакотерапии результаты лечения пациентов и организацию медпомощи;

Роль НМИЦ в решении федеральных и региональных вопросов по специальности;

Опыт применения ИИ-сервисов в специальности;

Видение будущего: как изменится оказание и организация медпомощи в 2035 г

Модератор

Власов Ян Владимирович, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, д.м.н.

Выступающие

Настоящее и будущее развития терапии

Ройтберг Григорий Ефимович, президент АО "Медицина", заведующий кафедрой терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, акад.Ран, проф., д.м.н.

Настоящее и будущее развития интенсивной терапии в условиях многопрофильного стационара

Петриков Сергей Сергеевич, директор НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, акад. РАН, д.м.н., проф.

Панельная дискуссия

Решение ключевых проблем специальности в рамках НП «Активная и продолжительная жизнь» до 2030 г.;

Как меняются потоки пациентов, с которыми сталкиваются врачи-специалисты: какие болезни и настроения превалируют среди больных сегодня;

Какие главные риски здоровью пациентов распространены в РФ и как с ними бороться;

Медицинские кадры: рецепты повышения качества подготовки студентов и уровня квалификации практикующих специалистов;

Как изменят новые методы диагностики и фармакотерапии результаты лечения пациентов и организацию медпомощи;

Роль НМИЦ в решении федеральных и региональных вопросов по специальности;

Опыт применения ИИ-сервисов в специальности;

Видение будущего: как изменится оказание и организация медпомощи в 2035 г

Модератор

Выступающие

Онлайн-приветствие

Сухих Геннадий Тихонович, директор НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова

Современные технологии диагностики и лечения гинекологических заболеваний

Адамян Лейла Владимировна, заместитель директора по научной работе и руководитель отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ

Резервы снижения младенческой смертности в Российской Федерации на примере субъектов ЦФО

Дегтярев Дмитрий Николаевич, заместитель директора ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, д.м.н., проф.

Как снизить тяжелые осложнения во время беременности и родов. Рекомендации регионам

Кецкало Михаил Валерьевич, заместитель директора – директор НМИЦ по анестезиологии и реаниматологии (для беременных), к.м.н.

Современные тренды технологий родовспоможения

Баев Олег Радомирович, заведующий 1-ым родильным отделением НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МИНЗДРАВА РОССИИ, д.м.н., проф.

Медицинская профилактика бесплодия: что надо делать на региональном уровне

Молчанова Ирина Владимировна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Алтайского края, главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр», доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, к.м.н.

Доклад при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз», баллы НМО не начисляются

Решение ключевых проблем специальности в рамках НП «Активная и продолжительная жизнь» до 2030 г.;

Как меняются потоки пациентов, с которыми сталкиваются врачи-специалисты: какие болезни и настроения превалируют среди больных сегодня;

Какие главные риски здоровью пациентов распространены в РФ и как с ними бороться;

Медицинские кадры: рецепты повышения качества подготовки студентов и уровня квалификации практикующих специалистов;

Как изменят новые методы диагностики и фармакотерапии результаты лечения пациентов и организацию медпомощи;

Роль НМИЦ в решении федеральных и региональных вопросов по специальности;

Опыт применения ИИ-сервисов в специальности;

Видение будущего: как изменится оказание и организация медпомощи в 2035 г

Модератор

Балкизов Залим Замирович, директор Института подготовки специалистов медицинского образования РМАНПО, к.м.н.

Выступающие

Новые тренды сердечно-сосудистой хирургии

Ревишвили Амиран Шотаевич, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, акад. РАН, д.м.н., проф.

Хирургия: видение будущего

Затевахин Игорь Иванович , почетный Президент Российского общества хирургов, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор.

Вызовы и тренды в колопроктологии. Роль НМИЦ в развитии специальности

Ачкасов Сергей Иванович, директор ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, член-корр. РАН, проф., д.м.н.

Тренды в развитии сосудистой хирургии

Гавриленко Александр Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, руководитель отделения хирургии сосудов РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, заслуженный деятель науки РФ

Старков Юрий Геннадьевич, заведующий хирургическим эндоскопическим отделением ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, д.м.н., проф.

Вызовы и тренды в развитии анестезиологии и реаниматологии

Лебединский Константин Михайлович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Президент Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», д.м.н., проф.

Медицина критических состояний в «гибридной» войне

Щеголев Алексей Валерианович, профессор, д.м.н., проф., заслуженный врач РФ, начальник кафедры (клиники) военной анестезиологии и реаниматологии им. Б.С. Уварова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова - Главный анестезиолог-реаниматолог Министерства обороны Российской Федерации